L’analyse d’une œuvre (la critique), selon les usages, va mettre en évidence les qualités techniques et esthétiques d’une œuvre d’art. L’analyse commence par une description de l’aspect visible, concret, avant d’aller vers l’aspect abstrait, l’interprétation.

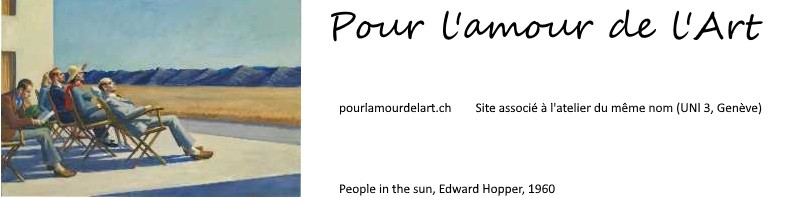

On débute l’analyse de manière simple, pragmatique et réaliste en indiquant autant que possible, le titre de l’œuvre, le nom de l’artiste, la technique utilisée, le support, les dimensions, l’année de création, le lieu d’exposition.

On pourra replacer l’oeuvre dans le contexte historique de l’époque ou de la vie de l’artiste

Vient ensuite la description de la composition elle-même, on situera les éléments de la composition par rapport à l’ensemble, leur situation au premier plan, deuxième plan, arrière plan , haut, bas, gauche, droite, etc...sans oublier les effets d’ombre et de lumière s’il y en a !

On s’attachera ensuite au style de l’artiste, touches précises ou larges coups de pinceaux, représentation fidèle ou imaginaire, figurative ou pas, utilisation de symboles ?

Rattachement éventuel à un courant artistique : maniérisme, cubisme, surréalisme, etc.

C’est après cette étape que l’analyse jusqu’ici utilitaire et « terre à terre » devient interessante pour les participants à l’atelier "Pour l’amour de l’Art". C’est le moment d’exprimer ses émotions personnelles, quitte à mettre une touche d’enthousiame, de chaleur,et, soyons fous, de lyrisme...

Denis Diderot (1713-1784), nous en donne un exemple dans sa critique du "Bocal d'olives" de Jean-Siméon Chardin :

« C'est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine ; c'est que ces olives sont vraiment séparées de l'œil par l'eau dans laquelle elles nagent, c'est qu'il n'y a qu'à prendre ces biscuits et les manger, cette bigarade, l'ouvrir et la presser, ce verre de vin et le boire, ces fruits et les peler, ce pâté et y mettre le couteau. C'est celui-ci qui entend l'harmonie des couleurs et des reflets. Ô Chardin ! Ce n'est pas du blanc, du rouge, du noir que tu broies sur ta palette : c'est la substance même des objets, c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de ton pinceau et que tu attaches sur la toile. (…) On n'entend rien à cette magie. Ce sont des couches épaisses de couleur appliquées les unes aux autres et dont l'effet transpire de dessous en dessus (…). Approchez-vous, tout se brouille, s'aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout se crée et se reproduit. »

Emile Zola (1840-1902), engagé et lyrique, dans sa critique d'"Olympia" d'Edouard Manet :

"[...] il y a eu des gens qui ont cherché un sens philosophique dans le tableau ; d’autres, plus égrillards, n’auraient pas été fâchés d’y découvrir une intention obscène. Eh ! dites-leur donc tout haut, cher maître, que vous n’êtes point ce qu’ils pensent, qu’un tableau pour vous est un simple prétexte à analyse. Il vous fallait une femme nue, et vous avez choisi Olympia, la première venue ; il vous fallait des taches claires et lumineuses, et vous avez mis un bouquet ; il vous fallait des taches noires, et vous avez placé dans un coin une négresse et un chat. Qu’est-ce que tout cela veut dire ? vous ne le savez guère, ni moi non plus. Mais je sais, moi, que vous avez admirablement réussi à faire une œuvre de peintre, de grand peintre, je veux dire à traduire énergiquement et dans un langage particulier les vérités de la lumière et de l’ombre, les réalités des objets et des créatures. "

pourlamourdelart.ch

pourlamourdelart.ch